„Wenn wir in den Osten gegangen sind, sind wir immer in einen Überwachungsstaat gegangen“, sagt Pfarrer Friedhelm Borggrefe. Der ehemalige Ludwigshafener Dekan reiste ab den späten 1960er Jahren regelmäßig nach Ostberlin. Dort fanden Treffen mit der Kreuzkirchengemeinde Dessau statt.

Borggrefes Vorgänger in der Friedenskirchengemeinde Ludwigshafen, Pfarrer Eugen Herrmann, hatte 1960 angefangen, Kontakte in die Kirche Anhalts aufzubauen, Aus dieser geht eine mehr als 50 Jahre dauernde Gemeindepartnerschaft hervor.

Gefangen im eigenen Land

Die Treffen auf DDR-Seite finden im Stephanusstift in Ostberlin statt, auf dem Programm stehen unter anderem Bibelarbeit und gegenseitiger Austausch.

Wir wussten, wir werden abgehört. Direkt nebenan war eine Polizeistation.

So kommt längst nicht alles in den Räumen zur Sprache. „Frei reden konnten wir bei einem ausführlichen Spaziergang rund um den Weißensee“, sagt Borggrefe. „Das war immer das Schönste.“ Freundschaften entstehen.

Christsein in der DDR

Bei den zweistündigen Runden um den See in Pankow ist Christsein in der DDR ein Thema, das etlichen auf den Nägeln brennt. „Ich erinnere mich an eine Presbyterin, die in einer Fabrik arbeitete. Bei uns gibt es keine Gefängnisse, das Gefängnis ist der Betrieb, wir leiden schrecklich, hat sie gesagt“, beichtet sie Borggrefe. „Wie soll ich mich als Christin verhalten, das wollte sie wissen.“

Andere sorgten sich um ihre Kinder, die nicht die Oberschule besuchen durften, weil die Eltern Christen sind. „Einer konnte plötzlich nicht mehr kommen zu den Treffen, weil er zur Volksarmee musste.“

Zuhörer statt Besserwisser

Antworten haben die Besucher aus dem Westen nicht. „Wir waren nur Zuhörer, nicht die Besserwisser, haben Entscheidungen akzeptiert, ob Jugendweihe und Konfirmation, nicht mit den Zeigefingern gearbeitet“, sagt Borggrefe.

Noch heute leuchten die Augen des 96-Jährigen, wenn er von den Gemeindebegegnungen erzählt. „Bei uns war immer ein bisschen Abenteuer dabei. Wir wollten das, haben die Schikanen ertragen“, sagt Borggrefe. Und dann war das Erstaunen um so größer, wenn Risse im System auftauchten, „ein Funke Menschlichkeit“, sagt Borggrefe. „Es hat uns einen gewissen Spaß gemacht, die Grenzen zu unterlaufen.“

Mithörer in der Kirche

Klar ist aber für alle Delegationsteilnehmer: Niemand bringt die andere Seite in Gefahr. Denn nicht jedes Leck ist offensichtlich.

Nach der Wende wird offenbar, dass die Sekretärin des späteren Oberkirchenrats Siegfried Schulze der Stasi zugearbeitet hatte. Er hatte damals die Partnerschaftstreffen von Dessauer Seite organisiert. „Wir waren unter Kontrolle. Und haben uns entsprechend verhalten“, ist Schulzes Fazit gegenüber Borggrefe.

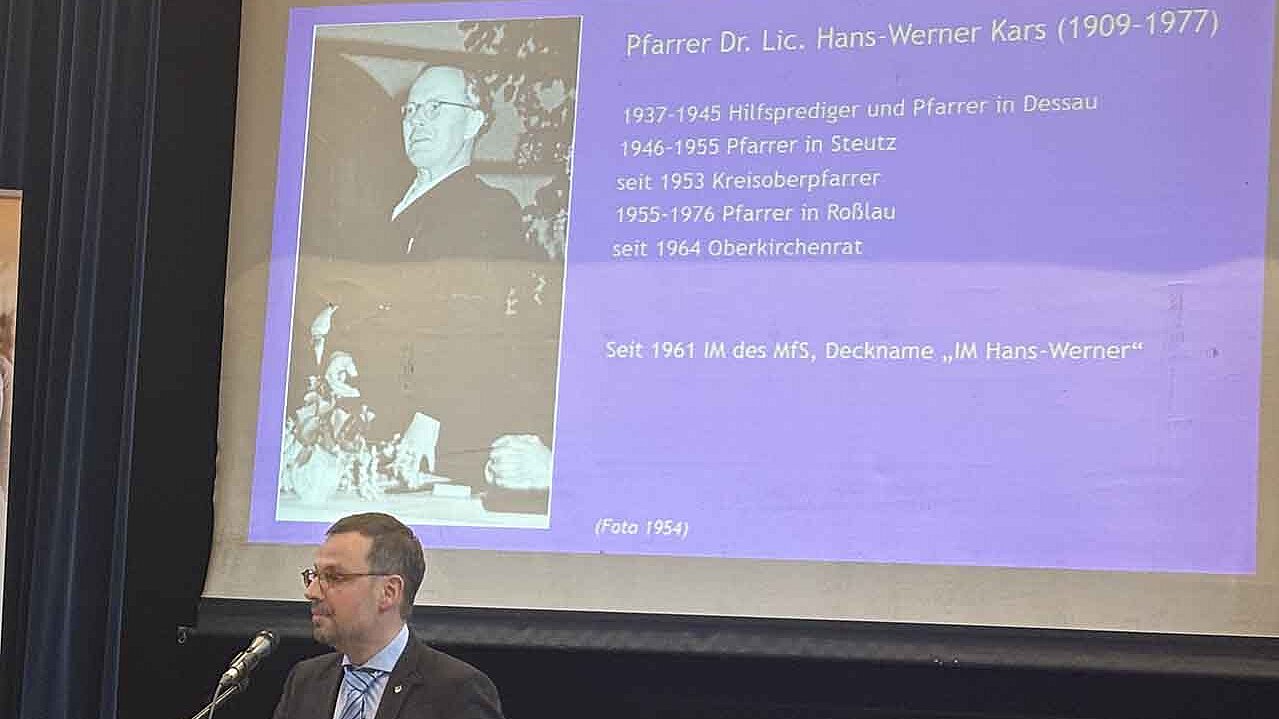

Pfarrer im Dienst der Stasi

Bekannt sind weitere Fälle im Umfeld der Kirche, berichtet Historiker Jan Brademann, Archivdirektor der Evangelischen Landeskirche Anhalts. So wurde Wilhelm Brink, Vorsteher der Anhaltinischen Diakonissenanstalt in Dessau 1958 als IM geworben und später in den Westen geschleust, wo er Krankenhausseelsorger in Frankfurt wurde.

Auch Hans Kars, Pfarrer in Roßlau und später im Leitungsgremium der Kirche Anhalts, ließ sich als IM verpflichten. 1974 zielte ein Reiseauftrag Kars auf die „Ausforschung der Pfälzer Kirchenleitung“, sagt Jan Brademann. Dass ost- und westdeutsche Protestanten über Partnerschaften eine „gesamtdeutsche Identität festigen“, war eine große Sorge.

Verbindungen zu feindlich-negativen Kräften

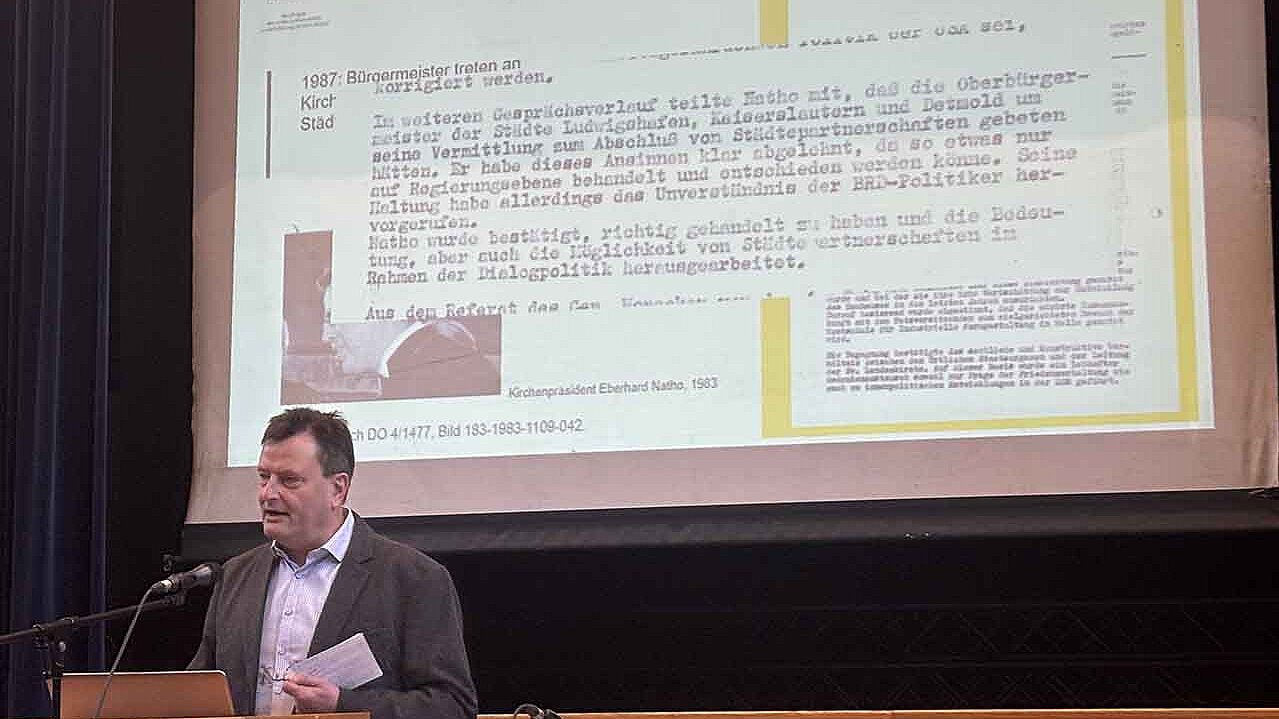

Wie umfassend die Stasi arbeitete, belegen Protokolle zur Städtepartnerschaft Dessau-Ludwigshafen. Die kommt Ende der 1980er Jahre auf Zutun Borggrefes im Partnerschaftsausschuss der Stadt in Gang.

Wolfram von Scheliha hat sie für den Workshop „Die Pfalz und Anhalt im Visier der Staatssicherheit“ in Ludwigshafen zusammengetragen. Der Referent beim Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt hat sich intensiv mit der Städtepartnerschaft aus der Regierungs- und Sicherheitsperspektive beschäftigt.

„Kontakte und Verbindungen zu im Sinne politischer Untergrundtätigkeit wirkenden reaktionären kirchlichen und anderen feindlich-negativen Kräften (…) und Versuche zur Inspirierung derartiger Kräfte zu gegen die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung gerichteten Handlungen“, seien genau unter die Lupe zu nehmen, erklärt damals die Bezirksverwaltung Halle des Ministeriums für Staatssicherheit.

Hotelmitarbeiter als Spitzel

So sind, als die DDR-Delegation im Dezember 1988 in Ludwigshafen ankommt, im City-Hotel Europa in Ludwigshafen gleich drei inoffizielle Mitarbeiter positioniert.

- „Herbert“ ist in sogenannter „Schlüsselposition“ verantwortlich für die Kadersicherheit.

- „Marianne“ hat als Rezeptionistin „Zugang zu allen Zimmern“.

- „Otto“ ist als „Protokollkellner“ in der Gastronomie im Einsatz.

Lapidar heißt es am Ende der Überwachung: „Hinweise auf damit im Zusammenhang stehende feindlich-negative Aktivitäten konnten nicht erarbeitet werden.“

Borggrefe wiederum erinnert sich an den Gegenbesuch in Dessau. „Wir waren untergebracht im besten Hotel der Stadt.“

In jedem Zimmer war ein Mikrofon, im Hotel ganz oben war eine Mithöranlage.

„Ein Reporter vom Mannheimer Morgen hat dort geklopft und zwei Männer haben aufgemacht, die die Technik installiert haben.“

Offensichtliche Kontrolle

Als Borggrefe außerhalb des Protokolls mit dem Ludwigshafener Oberbürgermeister den Kirchenpräsidenten der Kirche Anhalts besucht, bremst plötzlich ein Trabbi vor den beiden. Ein Sicherheitsmann steigt aus und signalisiert den beiden, dass er von dem Treffen Wind bekommen hat. „Die Kontrolle war ganz offiziell“, sagt Borggrefe.

Warum es überhaupt Menschen gab, die andere bespitzelten, die in diesem System funktionierten, beantwortet sich Borggrefe mit Schwäche. „Das hat mir geholfen. Ich habe sie als Menschen gesehen, die ihre Schwäche mit einer falschen Machtauffassung präsentiert haben.“

Noch Anfang der 1990er Jahre sei er bei einer Kur in Bad Füssing auf eine Gruppe ehemaliger Stasioffiziere gestoßen, erzählt Borggrefe. „Die hatten als ehemalige Offiziere der Volksarmee noch ihre Rechte und haben im Pool ihre Ansichten mit Ellbogen vertreten.“

Pfälzer an der Grenze abgeholt

Dass die Stasi die Kirche und ihre Partnerschaften im Blick hat, weiß auch der Dessauer Udo Stork. Anfang der 1970er Jahre begeistert den damaligen Studenten ein Gemeindediakon vor Ort für einen christlichen Hauskreis. „Seiner Meinung nach waren die Treffen in der Wohnung dem Zugriff der Stasi entzogen“, sagt Stork.

Mit seiner Frau und anderen Mitgliedern des Hauskreises stößt er zum Partnerkreis der Petruskirchengemeinde Dessau, die mit der Gedächtniskirchengemeinde Speyer, Purley in der United Reformed Church in England und der Kirchengemeinde Hartford in Connecticut in Austausch tritt. Später kommt noch eine Gemeinde im tschechischen Ostrawa hinzu.

Die Dessauer treffen die Pfälzer in Ostberlin, holen sie jeden Morgen am Grenzübergang nach Westberlin ab und bringen sie abends zurück. Aus der Pfalz kommen Wein und Käse, aus Dessau selbstgebackener Kuchen, Brot und Wurst aus Hausschlachtung. „Jeder trug was bei, den Abwasch haben alle gemeinsam gemacht“, sagt Udo Stork.

Ins imperialistische Ausland

1986 darf Udo Stork am turnusmäßigen Partnerschaftstreffen teilnehmen, diesmal in Hartford in den USA. Das Thema: Christsein im Alltag. „Wir mussten Anträge schreiben, bekamen einen Diplomatenpass.“

Vier Wochen ist er unterwegs. Während die Reise glatt verläuft, werden ihm die Besuche zweier Familienfeste in Westberlin wenige Zeit später verweigert. „Das haben offenbar ganz andere Stellen entschieden.“ Was Udo Stork erst Jahre später erfährt: Zu dieser Zeit wird er längst bespitzelt.

Erpressung scheitert

„Ich habe nach der Wende Akteneinsicht erbeten. Es war noch nicht alles gesichtet, etliches vernichtet“, sagt der demnächst 75-Jährige. Die Mitarbeiterin des Archivs, die ihm in Halle die Akten bringt, sagt vorab „Erschrecken sie nicht". Schließlich steht auf Storks Akte „VIM – Vorbereitung zum Inoffiziellen Mitarbeiter.“

„Es wurden in der DDR immer Leute gesucht, die interessant waren, um sie auszuspionieren“, sagt Stork. In diesem Fall war der Hauskreis offenbar das Ziel. „Kevin“, so der Deckname des Inoffiziellen Mitarbeiters, trägt Informationen über Stork zusammen: Dessen unauffälliges Verhalten macht ihn aber uninteressant für die Stasi.

„Es gab nichts, womit ich erpressbar war, keine Liebschaften, keine teuren Medikamente für mein Kind.“ Dass der IM ihn so aus der Schusslinie nahm, ob bewusst oder unbewusst, macht Udo Stork heute noch dankbar.

Ich weiß nicht, wer der IM war. Aber ich wüsste gern den Klarnamen. Um mich zu bedanken.

Angst vor dem Machtapparat

1989 wollen die Dessauer das Treffen bei sich ausrichten. An der Stasi vorbei organisieren wollen sie das nicht, aus Angst vor Misstrauen im Machtapparat und dass sich „womöglich noch Spitzel profilieren“.

Mit „weichen Knien“, so erzählt es Udo Stork, tragen sie als Gemeindeglieder den Verantwortlichen der Staatssicherheit für die Stadt- und Kirchenverwaltung ihr Ansinnen vor. „Christsein heute in der Verantwortung für morgen“ heißt das Thema. „Heute würde man Nachhaltigkeit sagen.“

„Blut und Wasser“ schwitzen die Organisatoren, doch am Ende geht alles gut. Die Stasi nimmt am Eröffnungsgottesdienst teil. „Die waren gut zu erkennen, mit der Aktentasche auf dem Schoß“, sagt Udo Stork. Und für alle überraschend müssen die Gäste aus West nicht mal Geld per Zwang umtauschen in Ostgeld. „Für uns ging es jetzt nur darum, dass sich niemand unserer Leute verleiten lässt, in Westgeld umzutauschen.“

Jetzt, 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, blickt er mit gemischten Gefühlen zurück. „Wir waren ständig unter Beobachtung, es sind auch Leute aus dem Hauskreis ausgeschieden, weil sie bespitzelt wurden“, sagt Udo Stork. Dennoch hatten viele eines im Hinterkopf: „Es ist auch ein Kraftakt, ein ganzes Volk im Verdacht zu haben, das schafft man irgendwann nicht mehr.“